ワイナリー訪問記‐山形出張編‐Part2@銀座店 尾形

目次

今回のブログの担当者

こんにちは。銀座店の尾形です。

今回は初の出張で7月下旬に山形のワイナリー4軒を訪れました。バイヤーの横山さん、新宿店の間宮さんの3人での出張となりました。

前編の間宮さんを引き継ぎ、後半は尾形が担当いたします。ご覧ください!

ウッディーファーム&ワイナリーについて

出張2日目は上山市のウッディーファーム&ワイナリーさんに訪問させていただき、代表取締役社長、栽培責任者の木村さんよりワイナリーを案内していただきました。

昭和50年に木村さんのお父様が海外からブドウの木を持って帰り、農家としてワイナリーに卸していました。その後は果樹園としてさくらんぼや洋ナシの栽培、果物やジャムなどの加工品にしたものを販売していました。2011年にワイン事業を開始し現在に至ります。

ウッディーファーム&ワイナリーさんの特徴まとめ

- 国際品種しか栽培していない(山形県で有名な白ブドウのデラウェア、黒ブドウのマスカット・ベーリーAのワインを生産していません)。

- 農家からブドウを買わず、全て自分の所有する畑で育てたブドウのみでつくったワインを販売。

- リュットレゾネという極力農薬の散布量を減らす造り。

- 醸造の際に全ての品種を樽で熟成させている。

- 醸造の際に酸味や糖分を添加し発酵をコントロールせず、極力ブドウ本来の味わいをだせるよう醸造している。

- 栽培面積9haと大きな畑を従業員数12名で運営している。

栽培品種

- 白ブドウ:アルバリーニョ、プティ・マンサン、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン

- 黒ブドウ:カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロ、ピノ・ノワール、シラー

ウッディファームの畑について

木村さんに車で畑を案内していただきました。

頭上にブドウの房がぶらさがっています。

この仕立方法は、一文字短梢という巨峰やシャインマスカットなどでも使われている仕立方法で、ワイン用でも甲州やマスカット・ベーリーAの日本の土着品種に使われています。他のワイナリーでは、国際品種は腰の高さに房がつく垣根仕立てをしていることが多いので、とても珍しく感じました。果樹を長年育てている木村さんは、どの品種でもこのスタイルの仕立をしており、どうしてなのか質問してみました。

木村さん「ヨーロッパ系の品種は腰あたりに房をつける仕立て方が多いけど、この棚仕立のほうが合っていると思う。海外のやり方だと房がなる面と葉がつく面があり、日中は日が当たっても太陽の位置が変わると木と葉の影になってしまう時間がでてくる。棚仕立のように頭上に一本太い幹があってそこから生える枝を左右交互に這うようにさせる。そして、葉をすこし間引いてしまえば、太陽は上から一日中照らせる。このエリアは風が通るから高い位置に房をつけることで下にたまる湿気から守ることができる。病気にもなりにくい。」

様々な果物を育てている木村さんは植物の特性を熟知しているからこそ国際品種も上手に栽培されているのだと思いました。

7月下旬の山形は36℃でじりじり肌が焼けるようでしたが、畑の中に入ると日差しを避けられ、風も吹くので少し涼しく感じました。

温暖化について

2024年の収穫したブドウから温暖化の影響が顕著に出てきたとのことです。特に黒ブドウの色が薄くなりました。ヴェレゾン(色づきの時期)に暑すぎると色素のアントシアニンが効果を出さず色がつきにくくなるためです。

そこで2024年は赤ワインとして醸造せずにロゼワインにする判断をしました。他の品種でもブドウの酸度が高い状態で早摘みしてスパークリングワインにしました。

木村さんは温暖化対策として、品種選択(酸落ちしない品種)、収穫のタイミングを早める、早摘みしてスパークリングに使用するといった方法を採っています。

特にプティ・マンサンという白ブドウは、温暖化になっても推している品種です。雪の残る12月頃に遅摘みで収穫しても、ブドウが完熟して熟度が高い状態でも酸味が落ちにくい品種です。

ワイン造りも順調なので、これからも畑を広げていくそうです。今後もとても楽しみですね!

ウッディファームのワインテイスティング

今回、ペアリングでも楽しめたおすすめワインはこちらです。

ウッディ・クレマン [2021] こちらで乾杯しました!

アルバリーニョ [2024] スペインを思わせる塩気が程よく感じる味わいでした。

ドゥミ・セック・プティ・マンサン [2020]

南国果実を感じさせる華やかな香味。厚みのあるストラクチャーでした。アフターは酸味が引き締めてくれます。

どれもオードブルのピクルスや魚介のマリネと相性がよかったです。樽で熟成させて造りますが、樽が上品な風味なので、とても美味しく味わいました。

今回は出張ということでしたが、次回はプライベートで、サウナ付きのコテージや畑のお手伝いをさせていただき、コテージでワインの勉強会をしようなどというお話をしました。とても楽しく、有意義な訪問でした。

高畠ワイナリー

2日目は山形県東置賜郡高畠町にある高畠ワイナリーさんにお邪魔させていただきました。

車で向かうとお城のような建物が見えてきました。周りは広大なブドウ畑で、まるで王国のようです。

今年8月で創業35年になる高畠ワイナリーさんですが、年間生産量は約60万本生産しており、契約している栽培農家さんは63件と山形、東北地方を代表するワイナリーです。

営業部長の木村さんに自社畑を案内していただきました。自社畑は4haです。

【栽培している品種】

白ブドウ:シャルドネ/ピノブラン/ピノグリ/ヴィオニエ/デラウェア/ナイアガラ

黒ブドウ:メルロ/カベルネソーヴィニヨン/ピノノワール/シラー/プティ・ヴェルド/マスカットベーリーA/ビジュノワール等

植樹した年、収穫時期などが記載されています。

畑は垣根仕立のコルドンで列ごとにパイプが伸びています。高畠は山形県の中でも降水量が少ないエリアでパイプを通して水を管理しています。水の点滴散布ができる管でSDGsが流行る10年前には設置されています。

高畠ワイナリーの強み

醸造所では製造部長の松田さんに案内していただきました。高畠ワイナリーはスパークリングワインの生産量が全種類の1/3と多くの作品を作っています。炭酸ガス注入方式の嘉(よし) 以外に瓶内2次発酵の穣(みのり)生産しています。

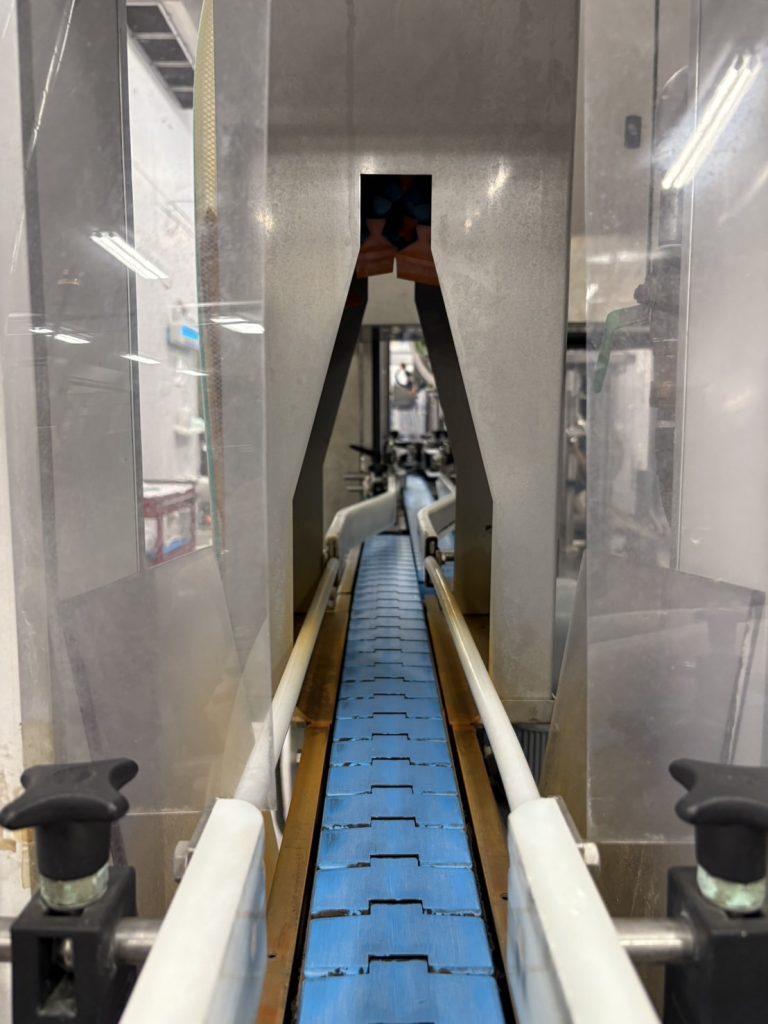

今回の訪問時には、ちょうど穣(みのり)[2023]の滓引きした瓶にコルクをしているタイミングでした。

生産量の多いスパークリングワインですが、固まった滓を瓶から取り除いてコルクで打栓する作業は一本一本手作業です。力技なので手のひらがちぎれそうになるそうです(涙)

左手の写真がジャイロパレットです。

生産量を増やす目的で、ジャイロパレット(瓶内2次発酵の工程である滓を瓶口に集める機械)を1台迎えたことや傷んだブドウの粒や不純物を取り除く自動選果機を導入した話など詳しく教えていただきました。

【東北のワイナリーを牽引できる立場にある高畠ワイナリーの強みについて】

①63軒の契約農家が安心してブドウをつくれる環境をつくっている

品種の選定や栽培の試験的な取り組みは自社畑で行い、契約農家の方々に強いることはありません。取引価格は糖度が高いほど高額になるため、農家さんはより良いブドウ作りに励みます。高畠ワイナリーでは契約農家とJAを含めて500KLの果汁を受け入れており、その量は70万本のワインを生産できる量になります。

収穫の時期になると農家さんのブドウに名前をつけた状態で冷蔵庫内に保管します。ランク分けをしながらどのワインに使うか考えます。醸造責任者の松田さんは何樽もテイスティングをして、ワインに足りない部分を補うようにブレンドしていきます。醸造する際に、松田さんが全てをテイスティングして高畠のブドウのポテンシャルを余すことなく表現できるように必要な味わいをブレンドします。

そして、原料を地元高畠産にすることで地元とともに成長できる生産体制を確立しています。

②大型機械の導入により大量生産

瓶内発酵のスパークリングワインを製造する際にルミアージュ(動瓶)する必要があります。手作業だと1ヶ月かかるところジャイロパレットという機械を使うことにより1週間程度で終わらせることができます。労働力と時間を節約することができるようになりました。今年ジャイロパレットを1台購入したことでスパークリングワインの生産体制がさらに強化される予定です。

さらに選果機能付き除梗機も導入しました。傷んだブドウの粒や不純物を取り除く目的以外にブドウを粒ごとに分けた時に、果実についている梗も取ることができるハイスペックな機械です。こちらを使用してできた赤ワインはピュアな味わいになり好評だそうです。

③ボトリングから梱包まで自動で行う機械

毎日約6,000本の出荷を可能にしているのは大きな会社ならではです。

瓶を洗浄→ワインを注ぐ→打栓→両面のラベル貼り→キャップシール貼り→段ボールの組み立て→梱包

この過程をすべて機械で行っています。人が手で触れることは衛生面でリスクになり得るので、なにかトラブルがあると機械が知らせてくれる仕組みになっています。液面の量の確認やラベル不良の確認以外では人が触れることはありません。食品工場並みの設備があるワイナリーは珍しいそうです。

驚かされたのは、液体を瓶に詰める際に温度差で瓶が結露してしまい、濡れてラベルが貼れなくなるので、ライン上で温風で乾かす仕組みもある徹底ぶりです!

テイスティングルームで試飲

なんと今年8月末リリース予定のPrise de Mousse穣(みのり)2023を試飲させていただきました。

高畠ワイナリーさんのスパークリングワインはガス注入製法の嘉(よし)が有名ですが、シャンパーニュの製法と同様に瓶の中でガスを発生させる瓶内二次発酵で造っています。

今回リリースの2023年ヴィンテージはシャルドネ100%

強めのシュワシュワ感が味わえ、果実の甘味が口の中に広がります。最後はキリっと引き締まり、余韻が味わえました。瓶詰したてで泡の勢いが感じられました。もう少し置くとエレガントな雰囲気になるのでしょうか。今後が楽しみです。

最後に

山形ワインについては資格試験の勉強で学んだ以来でしたが、今回の訪問で見て、聞いて、体験することができました。山形県の同じエリアでも個性があり、それぞれ特徴がありました。これから別の地域や他県、海外も含めてワインについて知っていきたいと感じました。

2025年のブドウがどんなワインになるのか楽しみです。快く迎えてくださったワイナリーの皆さま、ありがとうございました。